En massothérapie, comme dans toute discipline exigeant un savoir-faire technique et une compréhension approfondie du corps humain, l’apprentissage est un processus progressif. Il arrive parfois que certains stagiaires ou praticiens en formation surestiment leurs compétences, persuadés de maîtriser parfaitement des techniques complexes alors qu’ils n’en ont qu’une connaissance superficielle. Ce phénomène psychologique porte un nom : l’effet Dunning-Kruger. Comprendre ce biais cognitif permet d’adopter une posture d’apprentissage plus humble et efficace, tout en favorisant un environnement propice à l’évolution des futurs massothérapeutes.

| Sommaire : Qu’est-ce que l’effet Dunning-Kruger ? La courbe de l’effet Dunning-Kruger Les mécanismes cérébraux en jeu Comment limiter l’effet Dunning-Kruger en massothérapie ? Conclusion |

Qu’est-ce que l’effet Dunning-Kruger ?

L’effet Dunning-Kruger est un biais cognitif mis en évidence en 1999 par les psychologues David Dunning et Justin Kruger. Il décrit un phénomène contre-intuitif : les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs capacités, tandis que celles qui maîtrisent réellement un sujet ont plutôt tendance à sous-estimer leur niveau de compétence.

Ce concept est né d’un fait divers surprenant : un homme braque des banques en plein jour, persuadé qu’il est invisible aux caméras de surveillance après s’être enduit le visage de jus de citron. Son raisonnement ? Le jus de citron étant utilisé comme encre invisible, il pensait qu’en l’appliquant sur sa peau, il deviendrait indétectable. Intrigués par cette démonstration de confiance excessive, Dunning et Kruger ont mené une série d’expériences pour comprendre pourquoi certaines personnes surestiment leurs compétences malgré des preuves contraires.

En analysant les résultats de tests portant sur diverses compétences (raisonnement logique, grammaire, humour), ils ont observé que les individus ayant obtenu les scores les plus faibles étaient aussi ceux qui estimaient le plus mal leurs performances. À l’inverse, les personnes les plus compétentes avaient tendance à se sous-estimer, pensant que ce qui leur semblait évident l’était aussi pour les autres. Cette asymétrie dans l’auto-évaluation des compétences repose sur un paradoxe mis en lumière par Charles Darwin : « L’ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. »

La courbe de l’effet Dunning-Kruger

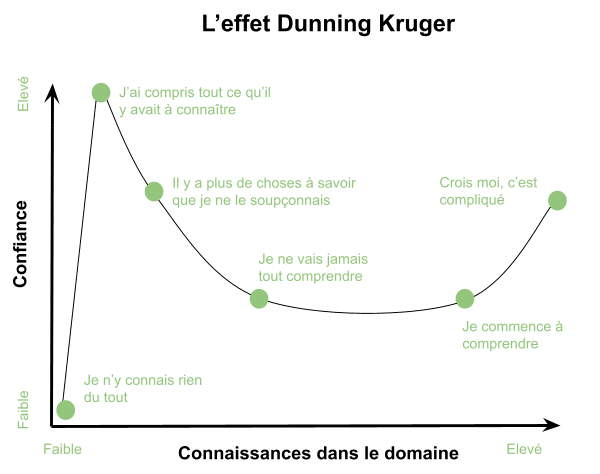

Les chercheurs ont illustré ce biais à travers une courbe d’apprentissage qui se décompose en plusieurs étapes :

- Le pic de la “montagne de la stupidité” : à ce stade, le débutant, ayant acquis quelques notions, a une confiance démesurée en ses capacités. Il ignore tout ce qu’il ne sait pas encore.

- La “vallée de l’humilité” : en progressant, il prend conscience de l’ampleur de ce qu’il reste à apprendre, ce qui peut entraîner un manque de confiance.

- Le “plateau de la consolidation” : avec l’expérience et l’apprentissage continu, la confiance se stabilise et devient proportionnelle au niveau de compétence réel.

Ce modèle illustre pourquoi certaines personnes surestiment leur savoir, tandis que d’autres, plus expérimentées, peuvent douter de leurs capacités (syndrome de l’imposteur).

Les mécanismes cérébraux en jeu

L’effet Dunning-Kruger repose sur des mécanismes cognitifs profondément ancrés dans le fonctionnement du cerveau humain. Il est notamment associé à des déficits de la métacognition, c’est-à-dire la capacité à évaluer objectivement ses propres connaissances et performances. Cette aptitude dépend en grande partie du cortex préfrontal dorsolatéral, une région impliquée dans la planification, l’autoréflexion et la régulation des comportements. Des études en neuroimagerie ont montré que les personnes moins compétentes dans un domaine activent moins ces structures lorsqu’elles évaluent leurs propres performances, ce qui les empêche de détecter leurs erreurs et de douter de leurs capacités. En l’absence de cette remise en question, le cerveau renforce les croyances erronées par des mécanismes de confirmation (biais de confirmation), où seules les informations allant dans le sens de la surestimation de soi sont retenues. Ce phénomène met en évidence un paradoxe cognitif : une expertise limitée s’accompagne d’un manque de ressources cognitives nécessaires pour percevoir cette même incompétence. À l’inverse, l’acquisition de connaissances favorise une meilleure perception des limites de son savoir, expliquant pourquoi les experts, bien que plus compétents, tendent souvent à sous-estimer leur propre maîtrise d’un sujet.

Comment limiter l’effet Dunning-Kruger en massothérapie ?

Heureusement, ce biais n’est pas irréversible, en prenant conscience de ces effets il est tout à fait possible de limiter son impact sur sa pratique :

- Favoriser l’auto-évaluation régulière : identifier vous-mêmes vos points forts et vos axes d’amélioration, cela peut vous aider à prendre conscience de vos lacunes.

- Encourager les retours constructifs : n’hésitez pas à solliciter des feedbacks précis à vos formateurs, collègues et clients en les encourageant à être objectifs et bienveillants pour vous permettre de situer vos compétences.

- Miser sur la pratique supervisée : vous pouvez demander lors de votre apprentissage à avoir des situations concrètes en présence de personnes qualifiées afin d’obtenir des corrections et ajustements en temps réel. Cela vous permettra d’évaluer votre niveau réel.

- S’exposer à des cas complexes : face à des situations réelles et variées (troubles musculo-squelettiques, besoins spécifiques des clients), vous comprendrez l’importance d’une formation approfondie et vous pourrez orienter vos futurs formations dans ces domaines précis.

- L’apprentissage continu : La massothérapie évolue, les techniques se perfectionnent et la formation ne s’arrête jamais : cela encourage l’humilité et la curiosité.

Conclusion

L’effet Dunning-Kruger nous rappelle qu’en formation en massothérapie, comme dans tout domaine d’expertise, la perception de nos capacités évolue avec l’apprentissage. Un excès de confiance initial peut freiner la progression, tandis qu’une prise de conscience des lacunes ouvre la voie à un perfectionnement régulier. En tant que praticiens, il est essentiel d’encourager une posture d’humilité et d’apprentissage continu pour garantir une évolution saine et efficace. L’objectif n’est pas de brider la confiance, mais de la rendre juste et alignée avec la réalité des compétences acquises.

A retenir :

- L’effet Dunning-Kruger montre que les personnes les moins compétentes ont tendance à surestimer leurs capacités, tandis que les experts peuvent sous-estimer leur niveau.

- Ce biais repose sur un déficit de métacognition, empêchant une évaluation objective de ses propres compétences. Cela s’observe au niveau cérébral sur des zones responsables de la planification, l’autoréflexion et la régulation des comportements.

- L’apprentissage continu, la remise en question et les feedbacks objectifs sont essentiels pour limiter l’effet Dunning-Kruger et progresser efficacement.

- Une posture d’humilité et d’ouverture favorise un développement professionnel équilibré et réaliste en massothérapie, comme dans tout domaine technique.

Sources :

- Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it : How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal Of Personality And Social Psychology, 77(6), 1121‑1134. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121

- Mazor, M., & Fleming, S. M. (2021). The Dunning-Kruger effect revisited. Nature human behaviour, 5(6), 677–678. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01101-z

- Muller, A., Sirianni, L. A., & Addante, R. J. (2021). Neural correlates of the Dunning-Kruger effect. The European journal of neuroscience, 53(2), 460–484. https://doi.org/10.1111/ejn.14935

- Pennycook, G., Ross, R. M., Koehler, D. J., & Fugelsang, J. A. (2017). Dunning–Kruger effects in reasoning : Theoretical implications of the failure to recognize incompetence. Psychonomic Bulletin & Review, 24(6), 1774‑1784. https://doi.org/10.3758/s13423-017-1242-7